|

| 平成15年3月20日滑走 |

このスキー場のある王滝村は、自分なりに自然科学の分野で知っておりました。

なぜなら、御嶽山があるばかりではなくて、群発地震が発生していたからです。

高校生の頃だったかと思いますが、震度がそれほど強くなくとも多発しました。

なので、なぜこの群発地震が起きるのか、そのメカニズムに興味を持った分け。

これ以前には、五年半も続いた松代群発地震がありましたが、同じ長野県です。

違いは、この自治体が火山の山麓にあるという点ですが、実際に噴火しました。

そして、この噴火をもって地震も収束していったのですが、それが原因なのか。

いや、この村にはダムがいくつか存在し、ダム湖の誘発自体が疑われたのです。

輪をかけて昭和59年の地震では、土砂崩れで川がせき止められてしまいました。

群発地震が収まってから数年後なのですが、人造でない自然湖ができあがった。

こうして、自治体だけが印象に残り、ゲレンデの存在は後になって知りました。

|

| PDF閲覧はここから |

実際に滑走した当日は、新和木曽駒高原を滑り終わってのハシゴスキーなんだ。

車で移動しましたが、一時間ちょっとでついてしまって、それほど遠くないな。

ただ、ダム湖から駐車場まで走ると、物凄い高度差があったのを覚えています。

それもそのはず、スキー場の山頂駅近くまで登ってしまったのが分かりました。

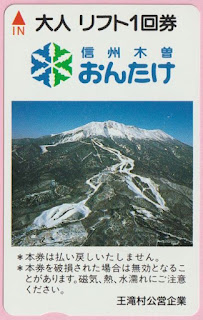

トップは、標高2,240mで、それから最長で約7キロを滑走できるロングラン。

コースの標高も高くて雪質も良好だし、当時は五月連休まで滑走ができました。

今シーズンは、4月17日まで営業のようですが、本州でも滑走期間の長い場所。

一日券を買って麓まで滑って降りて行ってから、ゴンドラに乗るのが面白いな。

こんなスキー場もあるのだと思いつつ、ダイナミックに滑走を楽しんだ思い出。

今では、国道361号線の権兵衛トンネルも開通して、中央高速から近くなった。

なので、志賀高原に行くよりも、ここで滑る価値は同等かそれ以上だと思うね。

というわけで、村の名は、平安時代に後白河法皇から”王”の字を賜ったからだ。

法皇が急病になられたとき、近侍の人々は病気平療を御嶽山に祈願された結果、全快されたとありまして、さすが霊峰、御嶽山の麓の自治体のことだけはあるなと思ったのでした。